10月27日(木) 金毘羅宮はアミューズメントパーク

昔の人はディズニーランドもないし映画館もないので、つまらなかったのかというと案外そうでもなさそうだ。金丸座に訪れて当時の盛況ぶりを想像すると、いつの時代も人々は楽しみを見つけて人生を謳歌していたのだと考える方がよさそうだ。

牛に引かれて善光寺参りと言われた信州の善光寺も、お陰参りともてはやされた伊勢神宮も、蟻のように列を連ねたと言われる熊野の神社群もすべて、巨大なテーマパークであってアミューズメントパークであったに違いない。

しかもそこでも国内でも最大級の祭りや催しが行われ、当代きっての文化や芸能が集中していて、人々は熱狂し心躍らせてその狂乱の中に神や仏の威光を見ていたのであろう。

こんぴら船々 追風(おうて)に帆かけて シュラシュシュシュ・・・でお馴染みの金毘羅宮に登ってみた。長い間イメージの中だけで登ってきた石段も、その参道に並ぶ土産物屋の風情も全くと言ってイメージ通りではなったにせよ。それは一つのアミューズメントパークに変わりない。

朝早くから金毘羅宮の参道のあたりを散歩していた僕達の前に現れた横断幕の文字を読んで考え込んだ、こんぴら石段マラソン大会?石段を?マラソン?良くわからなかったのでそのままにして行く。

マラソン大会横断幕

記念の一歩

手焼きせんべい屋

明日から金毘羅例大祭という祭りだというので、参道の周りでは準備がそれなりに始まっている、なんとなく決まっているからという風な感じの動きのおじさんたちを横目に、さて金毘羅宮の階段の1段目をこれからという時に記念に一枚、結構みなさんもこうやって撮っている。

石段は延々と登っているわけではなく、階段を何段か登ると暫くは土産物屋が続いてそこは平らになっている。土産物屋の中にはそこで焼いているせんべい屋などがあり覗いて見ていると、ついつい見入ってしまう。

備前焼の狛犬

200段お休憩の文字

振り返ると

楽しんで登って来ると備前焼で焼かれた狛犬がある鳥居のところで間もなく200段お休憩の文字が見える、その気持ちは良くわかる。振り返ると随分上がって来たような気分になっていたがそうでもないような気もする。

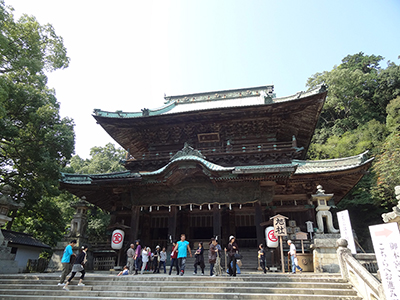

やっと山門かと思うと観光客のうらやましそうな注目を浴びながら籠が降りて来る。山門の両サイドには仁王様では無くて武者の像が一対あり、他のお宮とは風情が異なる。

山門から下りて来る籠

武者象

五人百姓

山門を入るところからは神域になる、お土産物屋は無くなり、唯一ここで商売が認められている五人百姓と呼ばれる飴売りの傘が並ぶ。一種の時代考証的な売り子さん達である。

ここからはただの階段を上る修行のようなもの。何段かの石段を登り、航海の神様なのでそのお力をあやかろうという信心のままに寄贈された数々のお供え物を見ながら登っていくと大きな建物が見えて来る。

国の重要文化財の旭社だ、昔森の石松が本殿だと勘違いして帰ったというほど大きい。そしてカメラの望遠を使って見た屋根の裏の彫刻がすばらしい。きっと海面の波を模したような彫り込みがあって、海の神がここにいることを物語っている。

旭社

屋根裏の浪の紋様

ゆっくりはしていられないし、ここがゴールではないのであきらめて最後の階段を上がっていく。頭に酸素が行き渡らなくなったのか、みんなハイになってフレンドリーにもうすぐゴールが近いと教えてくれる。

そうやっと本殿にたどり着く。だから巫子さんが頭からレイをかけてくれる為に待っているのかと思ったが、直後にランナーがそろそろ上がってくるので両サイドに分かれてくださいと言われる。

ランナー?そうかマラソンは今日だったのかと思っていると先頭のランナーが来たが走っているような状態ではなかった、ここで折り返すランナーは先ほどのレイのようなたすきをもらって今度は裏参道に向かう、しかし本当のマラソンはこの上に折り返し地点がある。

金毘羅本宮

待ち受ける人達

階段を登るランナー達

マラソンはさておきその先の奥社に向かう、その前に本堂はというとさきほどの旭社ほどの驚きも無く幸福の黄色いお守りを戴く。

それからも階段は続きあいかわらず戦意を失ってしまったかのようなランナーの残骸のような人達と歩いて行く、でも何とか上位を狙おうとするランナーは違う、階段を8段ぐらい飛ばして駆け下りて来る、そんなランらーを常に意識しながら、僕たちは個人的なちっちゃい挑戦を続けている。

こんぴら狗

すれ違うランナー達

奥社の様子

奥社までにはいくつかの摂社があり、これかこれかと思うがそれでは無くずっと先にある。本殿までが785段奥社まで来ると 1368段、登り終えると小さな奥社までやってくる。

ここまで来ると讃岐平野が一望できる、昔はその先の丸亀の港あたりから歩いてこの琴平の山まで向かって来たと思うと頭が下がる。

讃岐平野の眺望

しばらく休んで見るものを見てしまうと帰るのだ。そこからは笑い始めるひざを伸ばしながらずんずんと降りて来る。途中色んなところに寄り道もせず一気に降りて来る。帰りはどこもかしこも初詣のような人だらけで、今も金毘羅さんが人々に愛されているのを感じずにはいられない。旅はまだまだ続くのである。