金村修個展 -Marshmallow Brain Wash / Killing Agent- 同時開催

2018.11.10 - 12.09

GALLERY STATEMENT

本展示会は写真家 金村修が大阪で開催する10年ぶりの新作個展となる。

「Marshmallow Brain Wash」では70数点にもおよぶ新作モノクロ作品を、「Killing Agent」では数十点の新作カラー作品を同時展示する。さらには新作3本を含む4本の映像作品とプリントを融合させた展示など写真家 金村修の写真への忠実な問いかけの眼差しを感じていただきたい。

金村 修 Kanemura Osamu PROFILE(2019年現在)

1964年 東京都生まれ。1986年 イメージフォーラム映像研究所卒業。

1993年 東京総合写真専門学校卒業。在校中にロッテルダム写真ビエンナーレに招聘される。

1996年 MOMAによる「世界の注目される6人の写真家」に選出され作品を出品。

2000年「トップランナー」(NHK)、2001年「情熱大陸」(毎日放送)出演。

1997年 日本写真家協会新人賞 、東川国際写真フェスティバル新人作家賞、2000年 土門拳賞、 2014年 伊奈信夫賞受賞。

写真集に「Spider’s Strategy」「Concrete Octopus」著書に「斬新快楽写真家」 「挑発する写真史」がある。最近では「DECODE/出来事と記録-ポスト工業化社会の美術」埼玉県立近代美術館、「Voodoo Doughnut」gallery176など精力的に発表を続けている。

EVENT

TALK SHOW | OPENING RECEPTION 11月10日(土) 19:00~21:00 ポートフォリオレビュー | 11月11日(日) 13:00~ 12月9日(日) 13:00~ 広く皆様の作品をお持ちください。金村修が歯に衣着せぬ講評を行います 。

ARTIST STATEMENT

モノクロ写真は対象を色彩ではなくフォルムで捉えるのに適しているフィルムだと言われていたのを覚えている。初心者の段階でカラー写真を始めると色彩に誤魔化されて対象をフォルムとして捉えられなくなるというそんな考え方が理由だったようだ。フォルムを強調するモノクロ写真は、美術でいえば対象をきちんと把握するデッサン的な扱いとして使用されていたのだろうか。対象の形を確実に獲得するために使用されるモノクロ写真は、現実世界の溢れるような色彩を統御するための装置として使用されるのであり、色彩に誤魔化されるなという言い方には、色彩だけで見ているときちんと世界を把握できずに、混沌とした現実の世界にただ巻き込まれてしまうという教訓的な意味合いがあるのだろう。巻き込まれないで写真家としての主体性を確立させるために、モノクロ写真は使用される。

モノクロ写真は白と黒の色しか持たない写真ではなく、白から黒の間に表れるグレーのなだらかなグラデーションを中心に構成された写真であり、プロヴォーグに代表されるような白と黒の強烈な対比で成り立っている写真はむしろ異端な写真だ。グレーのグラデーションを基軸とした黒から白までの色が一枚の画面の中で調和した穏やかな色彩を持った写真だと思う。曖昧な色の重なり合いで成立しているモノクロ写真では、フォルムもまたハイコントラストの写真のようにものの輪郭を強調し、白と黒の単純な対立に還元されたフォルムではなく、フォルムに還元されたものの輪郭が幾十にも重なり合うことでものの姿が複数な線として提出される。空を覆い隠すようなビル群の上を電線が重なって写された東京の姿は、現実的な東京の街であるよりも、無数の線に分解されたフォルムとして現われる。モノクロ写真のフォルム性は、デッサンのように対象の輪郭をはっきりと描くためのものではなくて、対象をフォルムに転化することでそれらを無数の線に分解することではないだろうか。それはものを把握するためではなく、ものの同一性を保証する輪郭を複数化することでその同一性を破壊するのだ。無数に分解された線が重なり合うモノクロ写真では、対象の輪郭がクリアに表れるというよりも輪郭が無限に分割されていくような感じを受ける。

対立的な構図が喚起させる攻撃的なイメージよりもグレーのグラデーションを基調にしたモノクロ写真のトーンは、グレーが様々な色の混合で成立している色であるようにもっと曖昧な感じを思わせるだろう。その構造は対立的であるよりもレイヤー的な構造であり、階調という言葉が示すようにそのなだらかな色彩によって成立している遠近法は、破綻もなく調和したまま重なり合っている。それに対して画面に写っているものは、調和しないまま重なり合い、遠近法的な階層を無視したかのようにそこに写される。グレートーンのグラデーションが表現する調和した色彩と遠近法を無視したものの集積。そんな調和と破綻が画面の中に同時に表れるのが写真であり、トーンが示すなだらかなレイヤー構造に対立するように様々なものが調和を無視して写ってしまう写真は、現実をコラージュのようにつぎはぎだらけの別の現実に変質させるだろう。

写真は絵画と同じように他のメディアと比べて、比較的短時間で画面のものを理解することができる。特に音楽や映像と比べると時間の拘束から自由であり、それらのメディアと比べると瞬間的と言っていいぐらい早い時間で理解することができる。けれど写真は概念や言葉という補助線を必要としないで、瞬間的に理解できるような強い視覚性を持ったメディアなのだろうか。写真を見ることは、視覚にだけ還元できるのだろうか。

現実の対象と密接な関係を持つ写真の場合、写っているものをフォルムだけで見ようとするのは不可能に近いのではと思う。フォルムとして見ようとしても写された対象のイメージが抱えている、ものの意味やその人がその対象に対して抱いている記憶が次々と喚起されていくことで、視線はフォルムだけに集中することができなくなる。視線が表面を流れ続けようとしても、写されているものが意味や記憶を喚起させ続け、それは視線にとってノイズとして機能するだろう。写真は視覚だけで成立することができず、視覚以外の要素が必要とされるのであり、純粋に見ることだけで成立することができない。

写真を見ることは、「見る」ことと同時に「読む」ことが重なってくる。写された犬を見れば、その犬に対して写真史的、個人的な記憶が喚起され、そのような記憶を重ね合わせながら写真は見られるだろうし、様々なものが画面に同時に写されるコラージュとしての画面を「見る」ことは、視線に対して無理な跳躍を要求するだろう。「見る」ことから「読む」ことを切り離すことができず、つねに視線の跳躍を要求する写真を「見る」ということは、画面からあらゆるノイズを削ぎ落として瞬間的に「見る」視覚だけに還元させようとする純粋視覚に対して、「読む」という瞬間的な判断を遅延させる持続の時間が妨害し続ける。それは「見る」という瞬間的な理解とは真逆の横に動き続ける視線の時間性が重なり合うことだ。瞬間が時間から切り離され垂直に上に上にと上昇する超越性を志向する時間なら、写真を見る時間は写っている対象に引っ張られるようにして「見る/読む」のであり、上昇することもなく表面を動き続ける。それはものの表面を上昇することもなく、ただ表面の上をぐるぐると回り続ける時間なのではないだろうか。

「読む」ものとしての写真は、では一体そこに何を読もうとしているのだろう。そこに何らかの物語を読もうとしているのなら、写真は物語とは基本的に相入れないメディアであり、物語をそこに見いだすのは難しい。物語は基本的に一つの視点で語られるものであり、写真は一つの視点で語ることができない。写真は様々な要素が一枚の画面の中で統合しないまま定着されるものだから、そのようなコラージュ的な画面を物語のように一つの視点で語るのは難しいだろう。ましてその様々な画面を支える基本的な底面は、フィルムの粒子という細胞のように丸い抽象的な形が写真のイメージを支えている。抽象的な丸の構成によって成り立つ写真は、写真に目を近づければ丸い粒子が羅列されているだけの抽象的なものに見え、離れて見れば具体的な現実の被写体に見えるというように、写真は抽象と具体の両極を動き続けるメディアであり、そのような二極化された形態を持つ写真に物語を語ることができるのだろうか。物語を写真に読み取ろうとしてもそこには粒子という抽象性が物語のイメージを妨げるだろうし、粒状性の美しさやグラデーションの美しさ、画面のコラージュ性、モノクロ写真が強調するフォルマテックな要素も物語の進行を妨げ続ける。ボードレールが彫刻の退屈さについて書かれた文章の中で、絵画は一つの視点で成り立っているから面白いのであって、彫刻は遠のいたり、近寄りながら間合いを詰めたりして見るので見え方が不確定で面白くないというようなことを書いている。写真もまた人によっては見ているところが違うだろうし、今日は画面の右側が気になるけれど、昨日は画面の左側が気になっていたというように、見るたびに見るところが変わっていく。写真はそのような意味で、彫刻の退屈さを共有しているだろうし、視点がつねに変わり続ける写真の見え方に、いわゆる物語として写真を見ることは不可能なのではないだろうか。

写真は対象を正しく写し出す。写された犬は犬であり、机は机として写される。写された対象を何か違うものに間違える可能性は低く、対象を正しく捉えることのできる写真を見ると、誰もがそこに写真の犬ではなく現実の犬を見ているかのような錯覚に襲われる。写真はそこでは透明なメディアとして扱われ、写真を見ようと思っても、現実の被写体の存在が写真を見ることを妨害し続け、そこに写真が現われることはないだろう。わたし達は写真を見ることができるのだろうか。

現実をカメラのフォーマットで切り取ることで現われる写真は、ドーナツの穴の空洞に似てそこに実体として現われることができない。写真は被写体と共に現われるのであり、そこに写っているのは写真ではなく、再現された被写体のイメージであり、何の助けも借りずに写真自身で自らを現すことができないのだ。写真を思考することは、何もない空洞のドーナツの穴を思考することに似ているように思う。ドーナツの穴について思い浮かべるとき、それは穴だけを思い浮かべることができないように、ドーナツの穴についての思考は、つねにドーナツの全体を思い浮かべなければ穴について思考することも現われることもできない。写真もまた被写体を思い浮かべなければ写真が現れてくることができないように、写真自体は何もない空洞の穴に近い存在ではないだろうか。ドーナツの穴がドーナツの全体に依存しているように、印画紙やフィルムや被写体に依存することでしか存在できない写真は、それ自体では実体化することのできないドーナツの穴のような存在だろう。それはそこにありながらもそれ自体で自律的に存在することができない穴なのだ。

STORY

SOBOOKSという本屋さん

代々木八幡にアートブックに特化した本屋さんSOBOOKSがある。店主の小笠原さんとの出会いがその後のギャラリーの展開を大きく変えていくことになる。

あの日はゴロゴロとスーツケースを引っ張って代々木八幡駅の近くにあるお店まで歩いた。これまで何度かネットを通じて書籍のやりとりをすることはあったものの、お店にお邪魔するのは初めてだった。ただこの背の高い人が店主の小笠原さんだとはすぐに分かったので思い切って名乗ってみると、気難しそうに見えた顔が一気にほころんだ。それからは少しの間、話題の写真集の話や最近の本屋さん事情のような話をした。帰り際に今度大阪でギャラリーのようなものを創ろうと思っていること、ただしまだ展示作家が決まっていないので探していることなどをお話しして、「また何か情報などありましたらご連絡ください」とお伝えして店を出た。それから数日たった頃だろうか、小笠原さんから連絡があり「金村修さんという写真家の方が東京以外で個展を開催することに興味を持っている」とのこと、ギャラリーの話をしていただいたようで、「地方ということではいろんな意味でハードルは高いけれど東京以外でも作品を発表してみたいと言っていたけど一度会ってみる?」という内容だった。それから数日後私は東京に向かっていた。

新宿の喫茶店で

金村修さんと初めて会ったのは新宿の喫茶店だった。あいにく最初に立ち寄った喫茶店は一杯だったので、「少しゆっくり話せるところへ行きましょう」ということで、駅から少し離れた場所を目指した。歩いている間気分的には面接官に連れられて面接室に向かうような気分だったが不思議と心は軽かった。席に着いてさっそく用意しておいたテキストやギャラリー資料などを見せながらギャラリーのコンセプトや展示概要について一通り説明をした。小笠原さんのご紹介ではあったがまったく初対面の私の無鉄砲な展示依頼を金村さんはそれほど問題ではないという風に、その場で「やってみましょうか!」と言われたのである。帰り際に金村さんが携えていた大判のプリントケースの中を見せていただいたのだが、開けるとモノクロのプリントが入っていた。ただしそのいずれもが何かの薬品で変化したものか、もっと別の理由で風化したものかわからなかったが変色し浸食されたような跡が幾筋にも入っていた。先人が残した何か得体のしれない謎解きの地図のようで大変興味深かった。

HIJU GALLERYでの展示

寒くなり始めた2018年11月から12月にかけて個展は開催された。前室は大全紙80枚にも及ぶモノクロプリントが壁を覆う「Marshmallow Brain Wash」である。緊密に配されたプリント群はまず面という単位で見る者を捉える。時間帯や天候によって変化する外光に作用されて徐々にプリントの表情も色を変えていくようである。昼間のやわらかな自然光に照らされて息をひそめているように見えたプリントも、しかし夜ともなれば白色LEDライトの直線光にあぶりだされてモノクロの階調を際立たせる。実は見られているのはこちらではないのかと感じるほどの緊張感と緊密な空気を感じずにはいられない。各々のプリントに写るどこかの街の風景には、地名が読み取れるものがあり、特徴的な風景があり、看板や電信柱に張られた広告など様々な文字情報が含まれている。初めて見る風景、誰かもわかない登場人物、どことなく知っているような懐かしい景色。独特な構図で撮られた街のカットがギャラリーの壁を無造作に埋めている。でも長くよく見ていると連続して撮られたカットがあることに気づく。時には向かい合わせの壁にそれはあり、時には上下にずらされて展示されていて、さっき見たようなという既視感が重複させられていく。圧倒的なプリント量、卓越したプリント技術、躊躇のないレイアウト、すべてが理にかなった展示である。

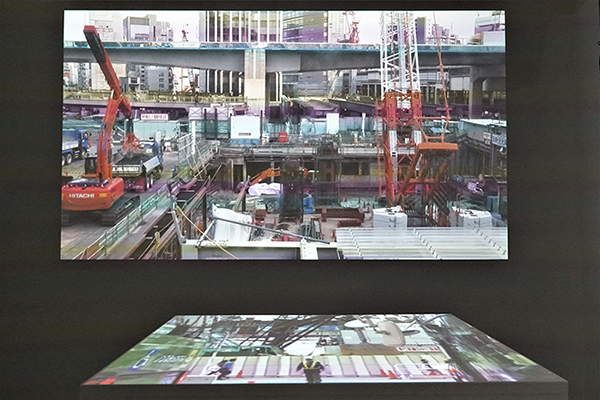

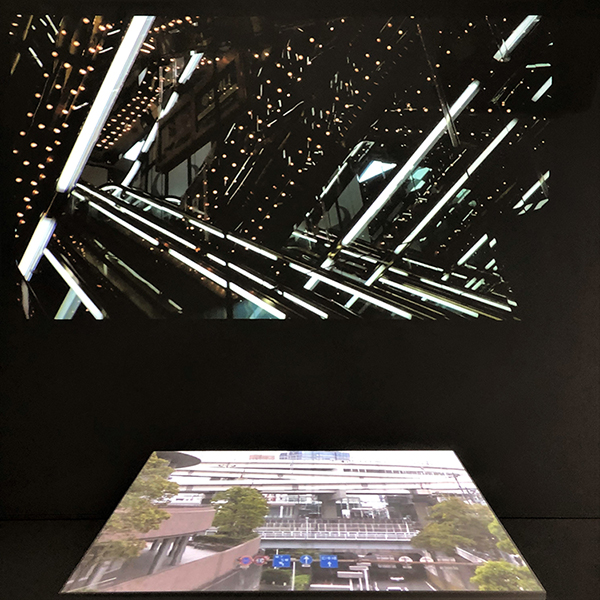

後室は壁の一面にカラープリントの「Killing Agent」が展示されている。そしてその空間を押し広げるばかりに映像展示が奥の壁と中央に置かれた台上の二か所に展開される。数分程の映像作品4本をループさせて投影させているが、奥の壁と中央の台上ではわずかにずらされて投影されているので、おのずと二つの映像のミックスが絶えず行われることになる。

https://www.sugar-cog.com/

前室でモノクロ作品を見て、後室でカラー作品を見て、繰り返される映像がカラープリントに映り込み、無音であるはずの映像には外部から侵入する都会の様々な騒音がシンクロする。工事現場には実際とは別の工事の音が、街の映像にクラクションが、晴天なのに雨のような音が重なり、不思議なリミックスが何度となく起こり繰り返され、いくつかの見る者の脳の回路をショートさせる。そしてまた前室のモノクロ作品に戻ってきた時、妙な安心感と不思議なくらいの記憶の符号がしっくりと入り込んでくる。私はこの時この展示をこれからのギャラリーのお手本の展示にしようと思ったのである。

オープニング前日

作品の搬入は金村さんとあとわずかの人数で行われた。一つの壁に対してまずはレイアウトを床に並べて確認する。問題が無ければ一番下の段から貼り始める。「最下部の一段はとても大事なので自分でやります」と言われた。それを繰り返しすべての作品を壁に収めたとき金村さんは「搬入は無事に成功しました」と言われた。その思いのほか力強い言葉にすべての緊張が溶け出すようだった。その言葉に非常に安堵したのを思い出す。

金村修個展「Marshmallow Brain Wash」「Killing Agent」同時開催記念イベント

イベントはまずスペシャルトークショーとオープニングパーティーで始まった。3時間にも及ぶ熱量に満ち溢れた時間となったが、有意義な時間を作っていただきました金村修さま、関係者の皆様、そして参加いただきました皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

2018年11月11日と12月9日には金村修ワークショップとしてポートフォリオレビューが開催された。特に9日は大変冷え込んだ日であったが、開始早々から熱気に満ちた時間となり、ひとり30分程度とした時間をかなりオーバーするほど力の入ったレビューとなりました。ありがとうございました。そして参加いただきました皆様お疲れ様でした。

TOPICS

2018年12月2日PM2:00頃、京都造形芸術大学 通信教育部 写真コースの皆さんのスクーリングで38名のご来場がありました。勝又公仁彦先生によるドッキリのような演出にパニックとなりましたが、皆様ありがとうございました。

写真集のご紹介

|

MARSHMALLOW BRAIN WASH

金村修 Osamu Kanemura (edition 200 / Signed) 限定200部 | 20x25cm | 48pp. 写真図版44点 | モノクロ | 3,000円 + 税 |

金村修が2020年に自ら立ち上げた写真集レーベルKiller Agentからのファーストジン。2018年に金村修が大阪Hiju Galleryでおこなった写真/映像展”Marshmallow Brainwash / Kiling Agent”に出展した作品より抽出された44点で構成。表紙の四角い枠内にはLucio Fontanaを想起させるカッターの鋭い切込みが入る。ブックデザイン及び構成はPEACS Inc.の山田洋一。新レーベルロゴはRondadeの佐久間麿。

ブックレット。新刊。限定200部ナンバー入り。金村修による直筆サイン入り。

Killer Agent, 2020