屋根材の変遷

まずはじめに、屋根を構成する要素のなかでも重要な位置を占める「屋根材」の変遷を振り返ってみようと思います。屋根材は長い年月をかけ、その土地の気候や文化、世の中の情勢などにあわせて変化をとげてきました。

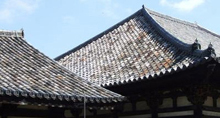

瓦の伝来 古来、人々は草や樹皮(檜皮)、板などの自然素材を利用して屋根を作っていましたが、飛鳥時代、百済より仏教と共に瓦葺きの仏教建築が伝来します。当時上層階級の建物の多くは檜皮葺きでしたが、檜皮葺きは20~30年おきに葺きかえなければならなかったこともあり、寺を中心に耐久性の高い瓦葺きへと移行していきました。これに対し神社は、日本古来の伝統を重視して檜皮葺きを続けていたようです。 |

桟瓦の誕生 江戸時代、大名屋敷などでは瓦葺きの屋根が増えていましたが、庶民の家では草葺き、板葺きが続いていました。当時の江戸の町は火災が多く、また草葺きや板葺きの民家が密集していたこともあり、広範囲に燃え広がり大惨事になることが多かったようです。1674年西村五郎兵衛正輝が、従来の瓦に比べて軽量で安価な「桟瓦」(現代の瓦の原型)を発明します。これをきっかけに1720年防火を目的として瓦葺きが奨励され、庶民の住宅にも普及していくこととなります。 |

多様化する屋根材 明治時代、瓦葺きの屋根が一般的になってきていましたが、大正12年関東大震災で多くの家が倒壊したことをきっかけに、瓦以外にもスレート、セメント、金属といった様々な新しい屋根材の普及が進むこととなりました。アメリカやヨーロッパからも新しい文化が伝わり、平らなコンクリートの陸屋根など今までにない様式も作られるようになりました。 |

|

写真:元興寺http://www.koueisangyou.net/ item1.html |

写真:住宅展示場 http://www.kawarayane.com/ gekitan/catalog/maruei/ibusi.htm |

写真:陸屋根

http://www.azhouse.co.jp/AZ_NEW/ series/ss/ss_exterior.html |

参考

・「屋根の歴史」平井聖 著

・「屋根の日本史」原田多加司 著

・「屋根のはなし」山田幸一 監修 石田潤一郎 著